ウォブラー症候群に対する頸椎固定術について

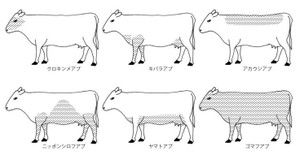

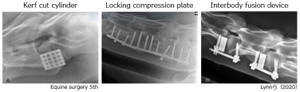

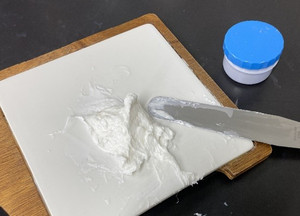

頸椎固定術は、頸椎圧迫性脊髄症(いわゆるウォブラー症候群、腰痿)に対する外科的治療法です。様々な術式(図1)があり、海外では複数の報告がありますが、国内での実例は非常に少なく、応用が困難な現状があります。JRAでは、毎年、ジャパンカップの翌日に「競走馬に関する調査研究発表会」が行われており、今号では昨年の同発表会にて報告した頸椎固定術実施症例について概要をご紹介します。

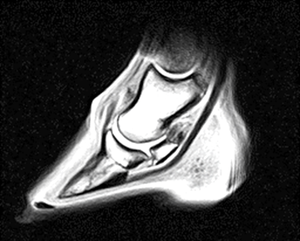

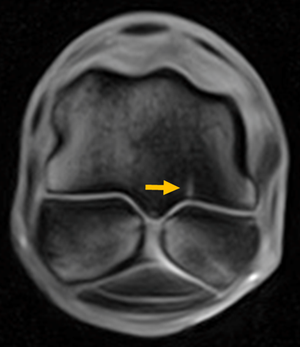

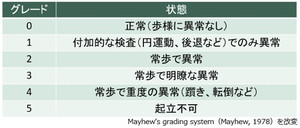

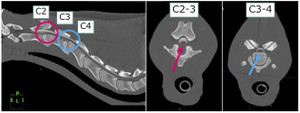

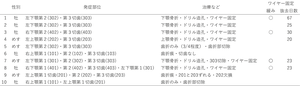

頸椎圧迫性脊髄症は運動失調の程度によってグレード0から5に分類されます(表1)。症例は2022年に日高育成牧場で生産したサラブレッド種・牡馬で、14か月齢からグレード2の運動失調を呈し、投薬による内科療法では改善を認めませんでした。帯広畜産大学にてCT検査を実施したところ、第2~第4頸椎(C2-C4)領域で腹側からの脊髄の圧迫が確認(図2)され、症状の改善を目指し15か月齢でNOSAI北海道家畜高度医療センターにて頸椎固定術を実施しました(図3)(手術時間:約4時間30分)。術後48日まで馬房内休養とした後にパドック放牧を開始し、この時点で歩様はグレード1に改善していました。78日後からウォーキングマシンによる運動を開始、105日後から騎乗馴致、さらに調教を行う間にグレード0に改善しました。順調に調教を重ね、術後227日時点で15秒/ハロン、331日時点で12秒/ハロンにて走行可能なまでに回復しました。スピード調教を遂行する程に運動失調が改善した一方、手術による合併症も複数認められ、漿液腫・術創感染、インプラントの変位・脱落、および右側の喉頭片麻痺が確認されました。海外の報告において、これらは頸椎固定術の一般的な術後合併症と記載されていますが、合併症の起こりにくい術式を検討することが今後の課題です。

JRA日高育成牧場では2020年に初めての頸椎固定術実施症例を経験しており、今回の症例は2例目でした。前回の症例では運動失調が残存(グレード4がグレード2に改善)しましたが、本症例では術後にグレード0まで改善しました。2症例を比較した考察として、臨床症状の発現からより早期に確定診断を行い、グレードが低い段階で手術を実施したことが良好な予後に繋がったと考えられました。我々は今後も適応症例を見つけた場合は積極的に外科的治療法を検討したいと思います。現状、国内では試験段階ですが、将来的には頸椎固定術が頸椎圧迫性脊髄症の治療として選択肢の一つになるかもしれません。同様の症例に遭遇した際は、まずはかかりつけの獣医師にご相談ください。

図1. 頸椎固定術の術式

図3. 本症例の術後レントゲン画像

日高育成牧場 業務課主査 原田大地

画像①

画像①

(動画)馬学講座ホースアカデミー「ケンタッキーにおける育成調教」

(動画)馬学講座ホースアカデミー「ケンタッキーにおける育成調教」