馬の跛行を見つけるポイント

跛行の定義とその原因

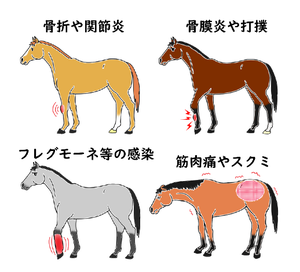

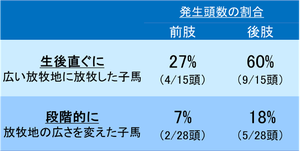

馬が歩様に異常をきたしている状態を「跛行」と言い、病名ではなく症状を指す言葉です。跛行している馬は、体のどこかに何らかの疼痛や機能障害を有しているため、正常な運歩ができない、あるいは運動を嫌っていると考えられ、様々なデメリットが生じることになります。例えば、跛行している馬が育成馬や競走馬であれば調教メニューの消化が困難に、繁殖牝馬であればストレスや運動不足から妊娠の維持や分娩に悪影響が出るほか、授乳中であれば母馬に連れられた子馬の運動量まで減少させてしまいます。また、骨格形成が未熟な子馬であれば、痛みのある肢をかばう不自然な姿勢が続くことにより肢勢異常などの発育障害につながる場合があります。その上、この肢勢異常が更なる跛行の原因になってしまいかねません。このように、馬のライフステージのほぼ全てに悪影響を与えてしまう跛行の原因として、骨折、関節炎、腱や靭帯の損傷、筋肉痛、蹄病、外傷および局所感染などが挙げられます(図1)。いずれの場合も早期に発見し、適切な治療を開始することが重要となります。

図1:跛行の原因となる怪我や病気

当然ながら、跛行の原因を診断し、骨折や感染症などの原因に対する治療は獣医師が行うものですし、若馬の肢勢異常などに対する装蹄療法は装蹄師の範疇です。とはいえ、跛行に対しては前述したように早期発見が重要ですから、飼養者の皆さんによる愛馬のチェックが最も重要だと言えます。そこで今回は、跛行発見のチェックポイントをご紹介します。

跛行の分類

一口に跛行と言っても、獣医学的にはその肢の運びによって数種類に分類されています。肢に体重を乗せた際に疼痛を示すものを支柱肢跛行(支跛=シハ)、肢を挙げるとか前に振り出す際に疼痛を示すものを懸垂肢跛行(懸跛=ケンパ)、これら両方が混ざったものを混合跛行(混跛=コンパ)と呼んでいますが、今回は骨折や蹄病等の運動器疾患の発見に重要な支跛について解説します。

跛行の検査

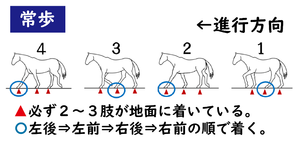

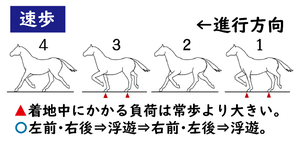

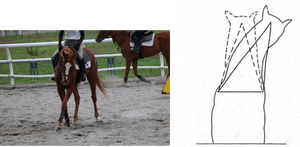

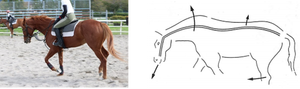

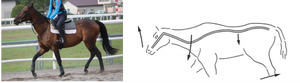

馬は一定のリズムを刻みながら歩行しています。跛行している馬ではこのリズムが乱れることになります。自分(検査者)以外のもう一人の協力者(ハンドラー)に平地で馬を真っ直ぐに引いてもらい、その際の運歩を前後左右から見る、あるいは検査者を中心とする円弧を描くように歩かせてもらい、内側から見るのが基本となります。歩様は、4拍子でゆっくりと進む「常歩」(図2)、次に2拍子で進む「速歩」(図3)で馬を引いてもらいます。特に速歩では一本の肢にかかる負荷が大きくなるため左右のどちらの肢の跛行なのか判別しやすくなります。

図2:常歩の特徴

図3:速歩の特徴

しかし、訓練されていない検査者が目で見て馬の跛行を判断することはなかなか困難なものです。そこで、視覚だけでなく聴覚も使って検査することで跛行の検査が容易になることがあります。馬の歩行には必ず足音が伴いますが、この足音のリズムは正常な歩様の馬であれば一定のはずです。したがってこのリズムに集中し、その乱れを感じ取ることができれば跛行の有無やどの肢の跛行かを発見できることになります。

前肢と後肢の支跛のチェックポイント

前肢の支跛は、頭部の上下動に注目します。跛行している側の肢に負重した際に疼痛を伴って頭部を上げる動作を見せます(図4)。動画も参考にしてください。参考YouTube動画『馬の跛行(支跛)を簡単に見つけるポイント【前肢編】』

図4:前肢の支跛

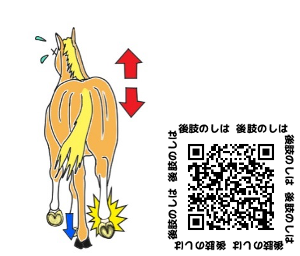

後肢の支跛は、腰部の上下動と球節の沈下具合に注目します。跛行している側の腰の上下動が大きくなるほか、負重している時間も短縮します。また、正常な側に負重する時間が延長するために正常な後肢の球節がより深く沈下します(図5)。動画も参考にしてください。参考YouTube動画『馬の跛行(支跛)を簡単に見つけるポイント【後肢編】』

図5:後肢の支跛

今回は、跛行を発見する際のチェックポイントをごく一部だけご紹介させていただきました。しかし、皆さんがどの肢が跛行しているのかなどと、いきなり正確に見極める必要はありません。常日頃から愛馬の動きや仕草に注目し、「何か変だぞ?」と普段と異なる些細な変化に気づくことが重要なのです。また、些細な変化を獣医師や装蹄師にご相談いただくことも重要です(診断、治療や対処は、獣医師や装蹄師にお任せください)。

グリーンチャンネルの動画

今回一部をご紹介した跛行診断について、症例動画などを交えての解説をグリーンチャンネルの「馬学講座ホースアカデミー」で行っています(2018年1月)。こちらは、YouTubeでも視聴可能です。

日高育成牧場 専門役 琴寄 泰光