1歳セリのレポジトリー検査について(X線検査)

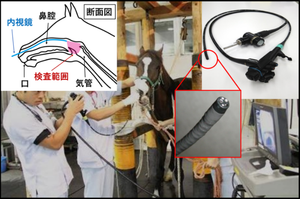

1歳馬のセリシーズンを迎えるにあたり、「レポジトリー検査」に関して2号にわたりご紹介させていただきます。すでに広く浸透しておりますが、レポジトリーとは、馬のセリにおける上場馬の医療情報開示のことを示します。レポジトリーの活用により、外見上では判断できない情報、例えば骨・関節の状態をX線検査画像として、喉の状態を内視鏡動画として、それぞれ確認することが可能になります。

今回は骨・関節の状態確認の手段にあたるX線検査についてご紹介いたします。X線検査は何気なく行っているような印象をもたれがちですが、質の高い画像を撮影するためには注意しなければならないポイントがございます。

ポイント1:撮影の角度(照射角度)

レポジトリー画像撮影時に何度も撮り直す。そんな場面に遭遇したことはありませんか?剥離骨片を評価することの多い球節、軟骨疾患である離断性骨軟骨症(OCD)を評価することの多い飛節など、所見を正しく評価するためには関節面を重なりなく描出することが求められます(図1)。撮影器機の角度調整はもちろんですが、馬の駐立姿勢の微調整は質の高い画像撮影に不可欠です。馬の保定にご協力いただく際は、検査する肢がなるべく地面に対して垂直になるよう、また馬体が動かないように負重を促すなどサポートしていただけるとより円滑な撮影が可能になります。

図1:関節面が重なっていない像(左)と重なっている像(右)(球節)

ポイント2:画像のブレ

皆さんがX線検査を受ける身近な機会は、健康診断、はたまた歯科検診などでしょうか?「動かないでくださいね。」とはよく耳にするフレーズかと思います。X線画像検査において、馬のわずかな動きは検査画像の質を損なう原因となります。画像がブレてしまうと、軟骨疾患である骨嚢胞など白黒の階調の違いで評価する所見は途端に判別困難となります。後膝関節の屈曲外―内側像などは股の間にカセッテを差し込み、かつ検査肢を持ち上げて保定し、撮影を実施します。これらの部位は特に馬・カセット保持者・検査肢保定者の動きとブレやすくなる要素の多い撮影箇所であることから、息を合わせた撮影が求められます。馬の反応に合わせて、鎮静剤による化学的保定、鼻捻子による物理的保定を併用することで、人馬とも安全にかつブレの少ない撮影が可能となる場合があります。また、馬の呼吸のタイミングもわずかなブレにつながることもあり、撮影者はよくよく人馬の動きを観察して撮影を実施しています。

X線検査画像の撮り直しはわずらわしいかと思いますが、検査所見を正しく評価するためには、質の高い検査画像が必要となります。購買者が正しく評価できるX線検査画像の提出のため、上記のポイントも念頭にご協力いただければ幸いです。

レポジトリーに提出されるX線検査画像はどのように評価されているかご存じでしょうか?過去に実施した調査から、撮影部位によって好発しやすい所見が明らかにされており、その知見をもとに評価されています。画像を見る際は、好発部位の理解はもちろんですが、骨の輪郭をひとつずつなぞって確認することをおすすめします。剥離骨片などは比較的わかりやすく、関節面や骨の辺縁などに欠片のように描出されます(図2)。似たような所見として描出されるのが、骨の成熟する過程で生じる離断した骨軟骨片です(図3)。飛節、膝関節などの骨の辺縁、端を観察してみると所見が認められることがあります。これらの所見を保有していても症状を示さず、問題なく調教を進めることができる馬が多くいます。一方で、骨片・軟骨片保有部位の関節液が増加する、熱感を帯びるといった関節炎症状を示す場合には、跛行の原因となることもあります。レポジトリーでこれらの所見を認めた際は、実際の馬を見て、関節の腫れ・熱感や跛行などの症状の有無を確認するべきと思われます。欠片ではなく、X線透過領域(黒い色調)として描出されるのが、軟骨部の障害に起因する骨嚢胞です。辺縁でドーム状に認められるもの(図4)、関節面付近で丸く黒く抜けたように見えるもの(図5)があります。大腿骨内側顆は骨嚢胞の好発部位であり、嚢胞の大きさや位置により調教を進めていく過程での跛行のリスクが異なります。触診しづらい箇所でもあり、調教が始まるまでほとんど跛行しないため、レポジトリーでの検査所見の評価をあらかじめ実施しておくことで、歩様に違和感が生じた際の早期対応につながるかと思います。

図2:第1指骨近位の剥離骨片(辺縁は丸く陳旧性と思われる)

図3:大腿骨外側滑車稜の離断性骨軟骨片

図4:大腿骨内側顆に認められたドーム状の骨嚢胞(黒い窪みとして描出)

図5:球関節面に認められた球状の骨嚢胞

レポジトリーに提出されるX線検査画像は、骨・関節の状態を確認することができる有用な情報です。撮影された画像に何かしらの所見を認めることも少なくありませんが、これらの所見は必ずしも将来の跛行につながるわけではなく、臨床所見を伴うものでなければ競走能力に大きく影響を及ぼすものではないと考えております。また、万が一症状を認めた場合でも、早期発見・早期治療で改善を見込める所見もありますので、常に馬の状態を観察することが重要です。最後になりますが、愛馬の状態を確認するひとつのツールとして、レポジトリーのX線検査の機会を有効に活用していただければと思います。

日高育成牧場 業務課 瀬川晶子