若馬における骨軟骨症の発生

はじめに

近年、国内サラブレッド市場における医療情報開示が一般的となったことにより、四肢関節のX線画像でよく認められる離断性骨軟骨症(OCD)や軟骨下骨嚢胞(SBC)が注目されるようになってきました。このOCDやSBCと呼ばれる病変には、骨の成長過程における軟骨下骨の損傷(骨軟骨症)が深く関わっていることが知られています。今回はこのOCDやSBCの発生原因となる骨軟骨症についてご紹介したいと思います。

骨の成長

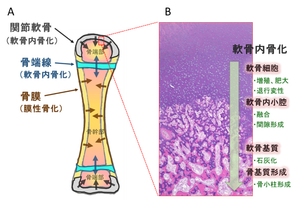

四肢を構成する長管骨は、骨端部と骨幹部の間にある骨端線の軟骨細胞が増殖して骨化することで長軸方向に伸張すると同時に、骨端部の関節軟骨の軟骨細胞と骨幹部の骨膜の骨芽細胞も同様に骨化することで直径も増していきます(図1-A)。

これら骨端線や関節軟骨で軟骨細胞が増殖して次第に骨小柱を形成していく過程は、「軟骨内骨化」と呼ばれています(図1-B)。サラブレッドでは、離乳時期にあたる6ヶ月齢ぐらいまでの時期がこの軟骨内骨化が最も盛んに行われている時期になります。その後、中手骨(管骨)遠位の骨端線は7ヵ月齢ごろ、橈骨および脛骨遠位(腕節および飛節の上部)の骨端線は25ヶ月齢ごろまでに閉鎖し、その役割を終えます。このことから、四肢の骨は出生直後から2歳頃まで成長を続けていることが分かります。

(図1)若馬の骨の成長

A:長管骨における骨の成長の模式図、B:関節軟骨における軟骨内骨化の様子

若馬の骨の成長は、骨端線だけでなく関節軟骨の軟骨細胞の増殖による軟骨内化骨によって起こる。

骨軟骨症

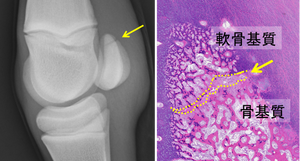

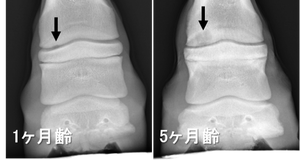

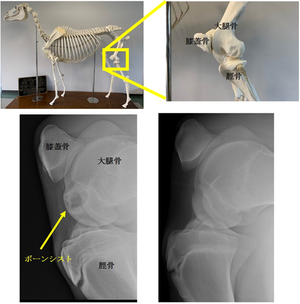

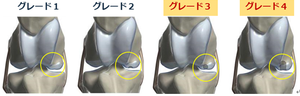

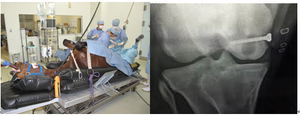

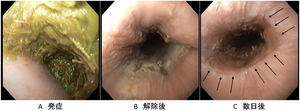

成長期の子馬の骨の成長に重要な役割を果たしている骨端軟骨や関節軟骨の軟骨組織は骨組織に比べて柔らかいため、物理的な外力の影響を受けやすく容易に障害を発症します。特に、軟骨組織が骨組織へと移行する境目の部位は弱いため、突発的な大きな外力や小さくても継続的に外力が加わることで損傷しやすい部位となります。特に損傷が起こり易い部位として、種子骨の先端や指節関節の関節面などが挙げられます。これらの部位は体重を支えるために負荷が加わるため、頻繁に骨軟骨症が発生します(図2)。こうして発生した骨軟骨症は、臨床症状を示すことなく自然に治癒してしまうものが大半であるため、実際にはそう問題になることはありません。しかし、中には治癒に至らず、OCDやSBCへと発展して跛行などの臨床症状を呈する例もあるのです(図3)。

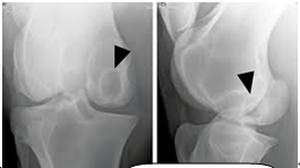

(図2)生後2週齢の子馬の種子骨尖端部に発生した骨軟骨症

X線検査で認められた骨透亮像(左図矢印)の組織学的観察により、軟骨基質と骨基質の間で離開損傷していることが確認された(右図矢印・破線部)。成長中の軟骨と石灰化した骨基質との間の軟骨基質の部分は、物理的な外力に最も弱い部分である。

(図3)骨軟骨症病変の軟骨下骨嚢胞への変化

生後1ヶ月齢の子馬の近位指節間関節に認められた骨透亮像(左図矢印)は、4ヵ月後に軟骨下骨嚢胞になり跛行を呈した。

最後に

これまでOCDやSBCの発生原因は、軟骨下骨の剥離や栄養血管の壊死、あるいは軟骨の隙間から関節液が浸潤することによるものと考えられていました。しかし最近の研究から、原因は成長過程の幼弱な軟骨基質の物理的な外力による損傷であることが明らかになってきています。我々の調査結果もこのことを裏付けるものであり、生後4ヶ月齢未満の子馬の時期から初期病変が認められる例が多く存在することが明らかになっています。前述したように、骨軟骨症の大半は気付かないうちに自然に治癒してしまいますが、中にはOCDやSBCに発展して跛行の原因となるもの、さらに重症化することで競走馬への道が閉ざされてしまうこともあり、侮れない疾患です。予防には、幼駒の飼養管理や取り扱い方法について、改めて再確認することが重要です。

日高育成牧場 生産育成研究室 室長 佐藤 文夫