馬の輸血とユニバーサルドナー

No.116(2015年1月1・15日合併号)

人間の医療と同様に、馬においても輸血が必要となる症例が存在します。外傷などによる大量出血はもとより、子馬で発症する新生子溶血性貧血、さらには、血液中のタンパク質成分である免疫グロブリンの投与が必要となる移行免疫不全症、同じくタンパク質成分であるアルブミンが必要となるローソニア感染症などが主なものです。

全血輸血と血漿輸血

馬医療では、主に「全血輸血」と「血漿輸血」の2つの方法が実施されています。前者は文字通り、血液の提供馬(以下ドナー)から採取した血液を、提供される馬(以下レシピエント)に全て投与するのに対し、後者は血液の細胞成分(赤血球、白血球、血小板)を取り除いて必要な成分(タンパク質など)を投与する方法です。このため、大量出血や新生子溶血性貧血など、主に赤血球を必要とする場合には前者を、免疫グロブリンを必要とする移行免疫不全症や、アルブミンを必要とするローソニア感染症の場合には後者を実施します。

輸血時の副作用

人間の医療と同じく、馬の輸血においても副作用が認められることがあります。このため、どの馬の血液であっても、安全に輸血できるわけではありません。馬の輸血で認められる副作用として、ドナーから採取した赤血球もしくはレシピエントの赤血球が溶血(赤血球の膜が損傷を受けることによる破壊)する「溶血性反応」や、過呼吸、頻脈、発汗、蕁麻疹、筋肉の痙攣(けいれん)などの「アレルギー反応」などが認められます。

このような副作用を防ぐためには、レシピエントに対する適切なドナーの選択にくわえ、輸血開始時には投与スピードを遅めに設定して、レシピエントの状態を詳細に観察しながら徐々に早めていくなどの慎重な投与が必要です。

溶血性反応

「溶血性反応」がレシピエントの赤血球で起こった場合には、赤血球の損失により貧血などの病態が悪化します。つまり、大量出血や新生子溶血性貧血などの症例において、赤血球を必要として輸血したにもかかわらず、逆にもともとレシピエントの体内にあった赤血球が減らされてしまうのです。また、ドナーから採取した赤血球がレシピエントの体内で破壊された場合、必要量の赤血球を提供できないだけでなく、赤血球の破壊により、その構成成分であるヘモグロビンの代謝産物であるビリルビンが大量発生し、それによる腎不全などを発症する場合もあります。

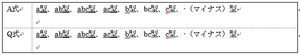

馬の血液型

ではなぜ溶血性反応を発症するのでしょうか?それは馬の血液型が関係しています。人間のABO式やRh式のような血液型のシステムが、馬では、A式、C式、D式、K式、P式、Q式およびU式の7つのシステムとして存在し、溶血性反応に関係があるものとして、A式とQ式が主に知られています。A式では、a型やab型など8種の血液型が存在し、Q式においても、a型やab型など8種の血液型が存在します(表1)。このため、人間で例えるなら、ABO式がAB型、Rh式が+(プラス)型の人がいるように、馬では、A式がa型で、Q式がa型の馬がいるということです。

これらの血液型のなかで、溶血性反応に関係する血液型因子として、AaとQaの2種類が知られています(これら以外にもAb、Db、Dc、Dg、Pa、Uaなどが知られていますが極めて稀な例です)。

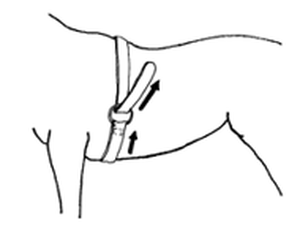

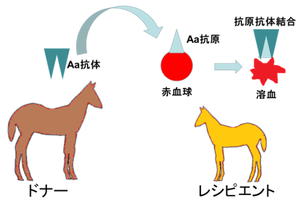

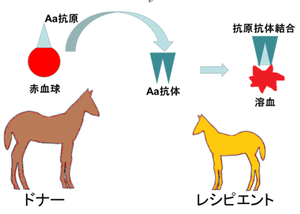

たとえば、レシピエントの血液型がAa因子プラス(A式でのa型、ab型、abc型、ac型)であった場合、レシピエントの赤血球の表面にはAa抗原が存在します。これに対しドナー側の血液内にAa抗原に対する抗体を保有していた場合、ドナーのAa抗体がレシピエントのAa抗原に結合し、赤血球が溶血します(図1)。また、反対にドナーがAa抗原を持ち、レシピエントがAa抗体を保有していた場合にも同様に、投与した赤血球の表面上で抗体と抗原の結合がおこり、溶血に至ります(図2)。このため、ドナーの選択で重要な条件は、「Aa抗原およびQa抗原のいずれも持たない馬」および「Aa抗原およびQa抗原に対する抗体を保有していない馬」であることです。

表1.馬のA式およびQ式の国際最少標準検査項目に定められた血液型

表1.馬のA式およびQ式の国際最少標準検査項目に定められた血液型

(下線は溶血性反応に関係する血液型)

図1.ドナーにAa抗体、レシピエントにAa抗原を有する赤血球がある場合

図1.ドナーにAa抗体、レシピエントにAa抗原を有する赤血球がある場合

図2.ドナーにAa抗原を有する赤血球、レシピエントにAa抗体がある場合

図2.ドナーにAa抗原を有する赤血球、レシピエントにAa抗体がある場合

ユニバーサルドナー

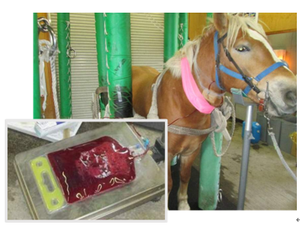

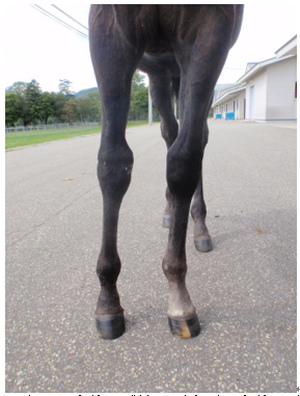

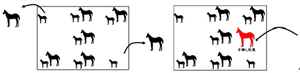

以上の2つの条件を満たす馬を一般的には「ユニバーサルドナー」(広く血液を供給できる者)と呼んでいます。本来であれば、Ab、Db、Dc、Dg、Pa、Uaなどの血液型抗原も有していないことが望ましいのですが、これらによる副作用が稀であることを考慮すると、少なくともAa抗原およびQa抗原のいずれも持たなければ、1つ目の条件を満たすことができます。しかし、サラブレッド種では、この条件を満たす馬は限られており、0.3%すなわち1,000頭に3頭の割合でしか存在しないと言われています。一方、ハフリンガー種は、約8割がこの条件を満たすことが知られているため、ドナーとして活用されています(図3)。

2つ目の条件である「Aa抗原およびQa抗原に対する抗体を保有していない馬」については、基本的には「出産経験がある馬」および「過去に輸血を受けたことがある馬」が、これらの抗体を保有する可能性があることに加え、これらの経験がなくても、稀に体内に抗体を保有する馬が存在します。このため、ドナーとして選択する場合には、あらかじめこれらの抗体の有無を調べておく必要があります。

ユニバーサルドナーではなくても、輸血前にドナーとレシピエントの血液を用いた「クロスマッチテスト」という検査をすることで、溶血性反応を起こさないドナーとレシピエントの組み合わせを確認することができます。しかし、通常の輸血は緊急を要する場面で必要となるため、この検査を行うことは現実的ではありません。このため、馬医療の現場においては、血液型と抗体に関する2つの条件を満たしているユニバーサルドナーを緊急時に備えておくことが推奨されており、現在、日高地区においても、いくつかの施設でユニバーサルドナーが繋養されています。

原稿執筆にあたり貴重なご助言をいただきました、公益財団法人 競走馬理化学研究所の側原仁先生に深謝致します。

(日高育成牧場 専門役 冨成雅尚)