セリに向けた馴致

No.106(2014年8月1日号)

8月5日に八戸市場、8月25日にサマーセールを控え、コンサイナーをはじめ生産牧場の皆様は忙しい日々を過ごしていることと思います。今回は、セリに向けた馴致に関する話題をいくつか紹介いたします。

1歳馬品評会

まず、三石・平取両地区で実施された1歳馬品評会の取組みを紹介します。

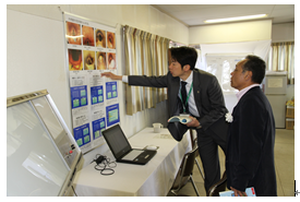

三石地区(6月11日実施)では「ベストターンドアウト賞」が新設されました。審査基準として「最も美しく管理・手入れされていると同時に、人馬の信頼関係が感じ取れ、躾が行き届いている馬を総合的に判断する」とし、事前に審査のポイント(本誌7月1日号参照)が各牧場に周知されました。

平取地区(6月20日実施)では、品評会の3週間前に当場職員が講師として「セリ馬の手入れの仕方と飼養管理について」というテーマで講義と実習を行いました。実習は同地区会員の牧場の1歳馬3頭を用いて、参加者が積極的に手入れやたてがみ等のトリミングを行いました。

これらの取組みの結果、両品評会においては、これまで以上に各牧場の1歳馬の飼養管理技術の向上を感じました。また、上場馬自身が多くの方に見られる経験をしたことによって精神的にも成長し、セリ会場においても堂々とした展示を見せてくれることでしょう。また、このことが販売成績にも結びつくと期待されます。

セリ馴致

こうしたセリ馴致の実態は年々変化しているものと考えられます。そこで、JRAでは購買した育成馬に対し、毎年「セリに向けた飼養管理」についてアンケート調査を実施しています。ここでは、2012年に購買した74頭(内訳は、コンサイナー預託48頭(65%)、コンサイナー以外26頭(35%))から得られた回答のうち、セリ馴致に関する項目について紹介します。

1. 引き運動

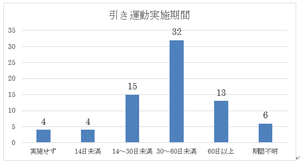

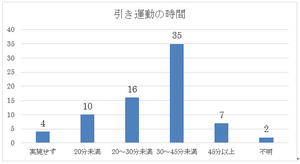

セリ馴致で最も重要と考えられるのが『引き運動』です。多くの牧場が引き運動を実施していましたが、その実施期間は、「30日以上~60日未満」が最も多く、74牧場中32牧場(43.2%、平均36.8日)でした(図1)。また、その時間は「30分以上45分未満」が最も多く、35牧場(47.3%、平均27.7分)でした(図2)。

2. ウォーキングマシン

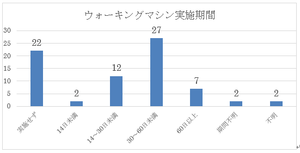

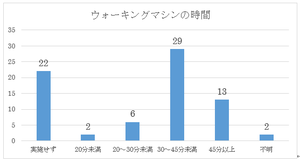

効率的に馬の運動量を確保するうえで『ウォーキングマシン』は有効です。ウォーキングマシンを活用しているのは、52牧場(70.3%)でした。その実施期間は、「30日以上~60日未満」が最も多く、27牧場(36.5%、平均36.7日)でした(図3)。また、その時間は「30分以上45分未満」が最も多く、29牧場(39.2%、平均38.6分)でした(図4)。

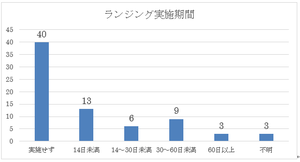

3. ランジング(調馬索運動)

馬体の太い馬をフィットさせる目的で『ランジング』を行うこともあります。ランジングを実施していたのは31牧場(41.9%)でした(図5)。また、その平均時間は14.7分でした。

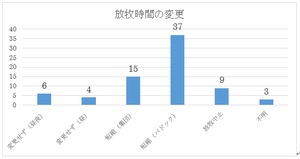

4. 放牧時間の変更

セリ前の放牧管理については、悩まれている牧場も多いと思います。最も多いのが「放牧時間を短縮しパドックに変更」で、37牧場(50%)でした(図6)。また、パドック放牧時間の平均は4.1時間でした。一方、「昼夜放牧を継続」も6牧場(8.1%)ありました。

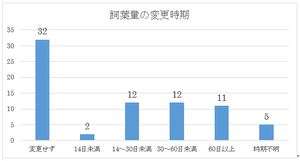

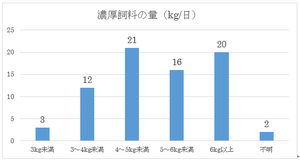

5. 飼料内容や量の変更

最も多かったのが「変更しない」で、32牧場(43.2%)でした(図7)。一方で、コンサイナーに預託し、セリ馴致開始とともに飼料内容や量を変更する牧場も多いと考えられます。なお、燕麦やスイートフィード等の濃厚飼料の日量については、20牧場(27%)が「6kg以上給与」していました(平均5.1kg)(図8)。

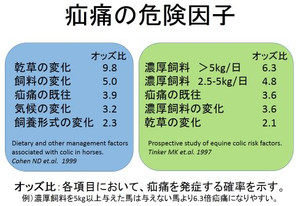

上記結果から、セリ馴致の大まかな実態が把握できたものと思います。セリにむけて馬を仕上げるためには2ヶ月以上かかるという意見もあることから、全体的に、やや馴致期間が短いようにも感じられます。また、6kg以上の濃厚飼料を給与する牧場も散見されることから、全体としてセリに向けて急仕上げ(飼料給与量増加によるボディコンディションスコアの調整)の馬が多いのかもしれません。1歳春から夏にかけての気候のいい時期に昼夜放牧ができないことも、馬の将来を考えると、改善の余地があるかもしれません。そのように考えると、セリ馴致は、三石・平取の品評会の例のように適切な放牧管理を行いながら生産牧場でも取組める可能性があります。

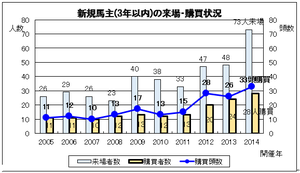

札幌競馬グランドオープン

最後に札幌競馬場の話題です。札幌競馬場がリニューアルされて7月26日(土)にグランドオープンしました。競馬の盛り上がりに期待したいと思います。さて、この札幌競馬場のもうひとつの特色は、スタンド内にセリを開催できる施設を新設したことです(図9)。セリを成功させるためには、良質の馬を集め、多数の購買者を集めることが不可欠です。札幌の地の利を活かし、今後の市場としての活用も期待したいところです。

(日高育成牧場 副場長 石丸睦樹)