進化する蹄鉄 ~新素材を用いた蹄鉄の応用~

No.84 (2013年8月15日号)

今回は、馬の蹄を保護し、肢軸矯正にも用いられる蹄鉄とその装着方法の進化の一端を紹介したいと思います。

蹄鉄素材の歴史

蹄鉄の歴史を紐解くと、紀元前まで遡ります。古代ギリシャ・ローマ時代のローマ人は、ヒポサンダールと呼ばれる金属製サンダルを紐で下肢部に固定し、蹄が過剰に磨滅するのを予防したそうです。しかし、紐による固定は耐久性に乏しいため、やがて蹄釘で固定する蹄鉄へと進化していきます。技術発達に遅れがあった日本では、藁沓(わらぐつ)に鉄板を打ち付けたものを戦国時代に使用していたようです。皮革や藁などでは耐久性不足だったため、世界でも日本でも耐久性に富んだ素材「鉄」を使用するという結論にたどり着いたのでしょう。安価で磨耗しにくい鉄製の蹄鉄は、現在でも多くの乗用馬の蹄鉄として使用されています。

20世紀後半は、原動機の普及などにより農用馬や軍用馬は激減、馬の世界は競走馬や乗用馬へと移行し、生産についても量重視から質重視へと替わりました。もちろん装蹄技術に関しても向上が求められ、特に競走馬はスピードを追及する競技であることから、蹄鉄の軽量化が必須となりました。耐久性と軽量化の両立を突き詰めた結果、現代の競走馬の9割以上が装着しているアルミ製蹄鉄へと進化しました。アルミ蹄鉄の重量は、鉄製蹄鉄のおよそ3分の1程度で、大幅な軽量化と加工の容易化に成功しました。

蹄鉄の素材と装蹄手法の相性

第2次世界大戦以前には、装蹄に対する軍事的要請により様々な蹄鉄素材の研究が行われました。木製やゴム製、戦後には特殊プラスチック製やウレタン製蹄鉄などが研究されています。これら特殊素材の蹄鉄は、軽量化や緩衝作用などを目的に研究された成果でしたが、広く普及することはありませんでした。その背景には、特殊素材の蹄鉄と釘付装蹄との相性の悪さが起因になっていたと考えられます。すなわち、鉄やアルミは、軟鋼で出来ている蹄釘とほぼ同程度の硬度であるため、釘頭(蹄釘の鎚で叩かれる部分)を蹄鉄へ強めに打ち込んでも入り過ぎることはありません。しかし、木や硬質プラスチックなどは蹄釘より軟質かつ割れやすいため、蹄釘を打ち込む際、強めに鎚打(つちだ)できません。また、ゴムやウレタンは割れることはありませんがとても軟質なため、釘頭の入り過ぎなどにより蹄釘の緩みが早く、落鉄や緩鉄のリスクが高い素材です。

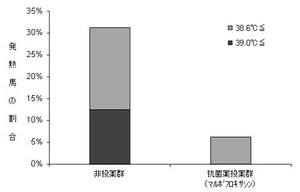

2000年以上も前から行われている蹄釘を用いた釘付装蹄は、現在でも蹄鉄固定の主たる手法です。脱着の簡便性、安定した固定力、蹄機作用の阻害リスクの低さなど、非常に合理的な手法のため、今後も引き続き行われる装蹄手法と言えるでしょう。一方、スピード重視の競馬へと変化している現在、サラブレッドの蹄壁は徐々に薄くなっているように思われます。皮膚が薄い馬は動きも素軽いので良い馬と言えますが、蹄の蹄壁は皮膚の延長線上にあるものです。走る馬ほど蹄壁が薄くなるのも必然と言えるでしょう。そのような釘付装蹄が困難な蹄に対し、蹄壁補修材を用いた接着装蹄を適用します。また近年の生産地では、当歳馬や1歳未満馬の肢軸を積極的に矯正する傾向にあるため、蹄が小さく釘付けが極めて難しい子馬にも接着装蹄を適用します。重量がある蹄鉄は落鉄するリスクが高いため主にアルミ蹄鉄を接着しますが、落鉄しない安定した固定力を得るためには、蹄鉄と蹄踵部を強固に固定することが大切です。そこで懸念されるのが、負重時に起こる蹄壁の動き、すなわち蹄機作用への影響です。蹄は、負重による衝撃を変形することにより緩和したり、蹄壁の開張・閉鎖によるポンプ作用により蹄内の血液循環を促進します。蹄踵部を硬い蹄鉄と固定することは、蹄壁の動きを阻害して蹄機作用を抑制することが容易に想像できます。そこで、釘付装蹄との相性があまり良くなかった軟質素材の蹄鉄が最近見直されています。

接着装蹄用の軟質素材蹄鉄

フロリダ州の装蹄師、カーティス・バーンズ装蹄師が考案した「ポリフレックスホースシュー」は、ウレタンの中に形状を固定するワイヤーと、磨耗予防の鋼片を蹄尖部に挿入した接着装蹄用の蹄鉄です。蹄が持つ働きを阻害せずに接着装蹄が行える器材として、競走馬用や乗用馬用、治療用、当歳馬の肢軸矯正用など様々な形態の蹄鉄が米国で市販されています。値段は割高ですが個人輸入などによって日本でも入手することが可能でしょう。また、道内の装蹄師の方々も、軟質素材を使った接着蹄鉄を実施する機会が増えているようです。硬質ゴム素材やウレタンシート、液体ウレタンゴムなど、様々な素材を入手して蹄鉄に適した素材の選定を日々行っています。

釘付装蹄に比べ接着装蹄は、時間もコストもかかる装蹄手法です。1頭の馬に時間をかけて接着装蹄を行うより、同じ時間で釘付装蹄を複数頭に施すほうが、装蹄師的には断然利益がでるでしょう。しかし、今の生産地に求められているのは「量より質」であり、装蹄師の方々もそのニーズに少しでも応えられるよう、日夜試行錯誤を繰り返しています。

20世紀以上も不変だった釘付装蹄からの脱却こそが装蹄の最終進化形と考えるならば、柔軟かつ加工が容易で磨耗しないような新素材蹄鉄と、絶対に落鉄しない接着装蹄の手法が確立されれば、日本で行われる装蹄の全てが接着装蹄になるときがくるかもしれません。

(日高育成牧場 業務課 大塚 尚人)