蹄血管造影について

No.65 (2012年10月15日号)

今回は、蹄病の詳細な診断や治療方針を決定するうえで有用な診断技術である蹄血管造影法について紹介します。

蹄血管造影とは

挫跖(ざせき:蹄底におこる打撲のようなもの)や裂蹄(れってい:蹄壁にひびが生じること)、蟻洞(ぎどう:蹄壁に空洞が生じること、本紙7月1日号記事参照)など蹄の病気は競走馬のみならず、繁殖牝馬や育成馬において比較的よく起こりますが、強固な蹄壁に囲まれていることから蹄内部の病状を正確に把握することは困難です。蹄血管造影法とは、蹄内部の血管に造影剤を注入してX線検査を行うことで、蹄内部の血流状態を検査する方法です。近年、蹄血管造影法は臨床の現場で応用されるようになり、得られた結果を参考に獣医師と装蹄師が協力して治療にあたるケースが多く見られるようになりました。

どのような時に使用するか

蹄血管造影法は、①蹄葉炎における血流障害の状態を調べる、②角壁腫や膿瘍など血管を圧迫する物質の確認、③蟻洞などで蹄壁が欠損した際の血管損傷程度の確認と診断、等に用いられますが、最も一般的なのは①の蹄葉炎の場合です。従来の蹄葉炎のX線検査では、蹄骨の変位(ローテーション)を調べることしかできません。そのため、初期症状の発見や予後の判断が難しいという問題があります。しかし、蹄血管造影法では、蹄骨のローテーションが起こっていない段階での血流障害を発見できる可能性があります。また、蹄骨がローテーションした場合でも、蹄内部の血流状態を知ることで、より正確な予後診断ができるようになります。

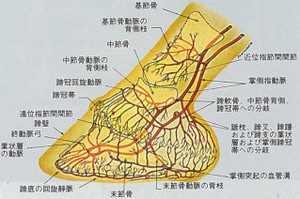

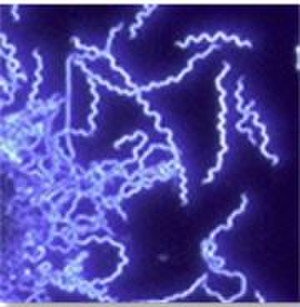

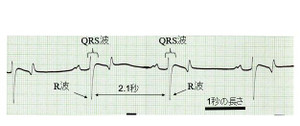

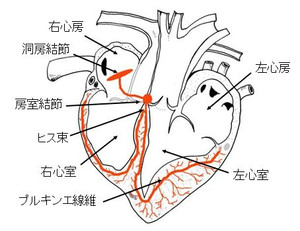

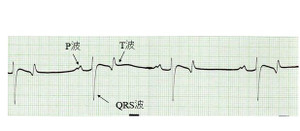

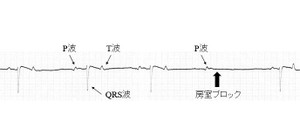

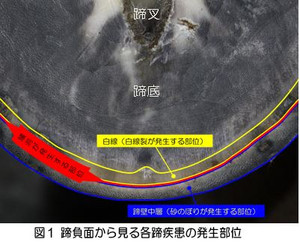

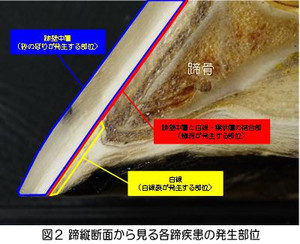

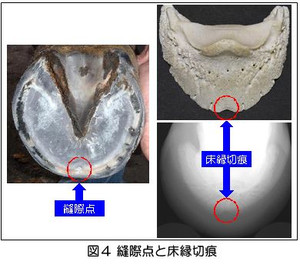

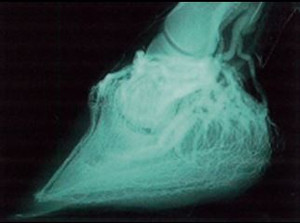

造影画像

図1は蹄内の血管の走行を示したもので、図2は正常な馬の蹄血管造影画像です。大小多数の血管が蹄全体を網目状に分布している様子がわかります。一方、循環障害がある場合は、造影剤を注入しても血管が見えなくなります。また、蹄葉炎の馬では、蹄骨背面の血管(蹄壁真皮層)が造影されないことがあります。この領域での循環障害は葉状層(ようじょうそう:蹄壁の内側にあり、蹄骨の位置を保つのに重要な役割を果たしている)の血流不足を引き起こすため、蹄骨のローテーションの原因になると考えられています。さらに重度の症例になると、蹄壁真皮層だけでなく、蹄冠部や蹄底領域の血流にも障害を認めることがあります(図3)。そのような場合は蹄骨のローテーションが進行し続ける可能性が高く、予後は悪くなります。

図2 正常馬の蹄血管造影画像

図2 正常馬の蹄血管造影画像

多数の血管が蹄全体に網目状に分布している。

図3 蹄葉炎馬の蹄血管造影画像

図3 蹄葉炎馬の蹄血管造影画像

蹄壁真皮層だけでなく、蹄冠部や蹄底領域の血流にも障害が認められる。

最後に

このように、蹄血管造影法では通常のX線画像ではわからない蹄内部の循環障害部位を特定することができます。その結果、より正確な蹄病の診断が可能となり、また、特定された障害部位に対する積極的な処置や装蹄療法の実施も可能となります。現在、蹄血管造影は主に蹄葉炎のウマに対して行われていますが、蹄が原因と考えられる慢性的な跛行についても、有用な情報が得られる可能性があります。

(日高育成牧場 業務課 中井健司)