馬鼻肺炎(ERV)の予防

No.24 (2011年1月1・15日号)

今回は妊娠後期の流産の代表である馬鼻肺炎について、お話させていただきます。

馬鼻肺炎ウイルスは非妊娠馬では免疫のない(過去に感染した事がない)馬に軽い発熱を引き起こします。一方、妊娠後期(9ヶ月以降)の馬に感染すると流産を起こす場合があり、日高管内においては毎年10~20頭が報告されています。馬鼻肺炎による流産は悪露や乳房の腫脹といった前駆症状もなく突然起こるため、予知や治療は非常に困難です。

感染・発症様式

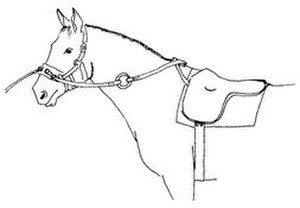

感染・発症様式は大きく2つに分けられます。1つはウイルスを含む感染馬の鼻汁や流産胎子・悪露・羊水に直接、あるいは間接的(人間の衣服や靴、鼻捻子などを介して)に接触して感染・発症するケース。もう1つは、過去に感染したウイルスが体内に潜んでいて、ストレスで免疫力が下がったときに再活性化して発症するパターンです。これはヘルペスウイルスの特徴でもあります。

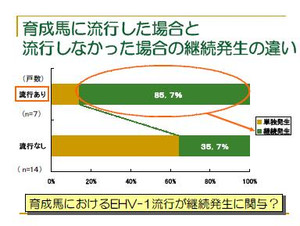

続発と育成馬の関係

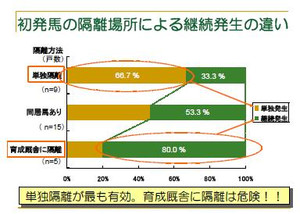

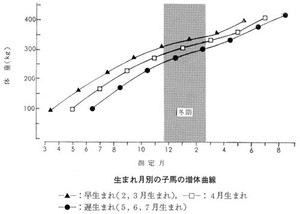

馬鼻肺炎ウイルスによる流産で恐ろしいのは、牧場内で流産が続発することです。グラフをご覧下さい。同居の育成馬にウイルスが感染しなかった牧場で流産が続発した割合が35.7%であったのに対し、育成馬に感染が起きた牧場で流産が続発した割合は85.7%と高い割合を示すことが知られています。このことから流産を予防するためには、繁殖馬だけではなく育成馬の予防も重要であることが分かります。また、最初に発生した流産馬を隔離した場合には続発率33.3%であるのに対し、隔離しなかった場合には53.3%、そして育成厩舎に隔離した場合は80.0%でした(グラフ2参照)。これは感染馬を他の繁殖馬から離そうとするあまり、育成厩舎に移すと、免疫のない育成馬の間でウイルスが増幅し、結果として高い確率で流産が続発してしまうことを示しています。

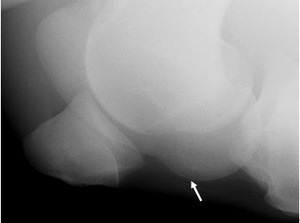

もし流産が起きたら

流産が発生したら、まずは獣医師を呼びましょう。獣医師が家畜保健衛生所に連絡を取り、検査を依頼します。検査結果が出るまでの間は、馬鼻肺炎だと仮定して対応する事が重要です。胎子は外見上大きな異常はありませんが、胎子、胎盤、羊水には大量のウイルスが含まれています。ウイルスは野外環境で2週間以上も生存する事が報告されています。消毒は母体、胎子や胎盤はもちろんのこと、それらが付着した寝藁、馬房の壁、またスタッフの衣服、タオル、靴などにも行います。流産馬はなるべく他の繁殖牝馬と隔離した方がよいですが、前述の通り育成厩舎へ入れないようにしましょう。

予防法

育成馬との隔離:過去に感染したことのない育成馬は容易に感染し、ウイルスを増幅します。そのため厩舎を分けるだけではなく、育成厩舎と繁殖厩舎間の移動の際には踏込み槽による消毒、上着や手袋の交換を心がけましょう。

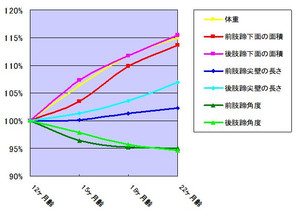

ワクチン:ワクチンでは流産を完全に予防する事はできませんが、表を見ると接種後45日以内では続発発生が大きく抑えられていることが分かります。現行の不活化ワクチンは抗体持続時間が短いため、妊娠9ヶ月をむかえるまでに基礎接種(約4週間隔で2回)を完了し、その後も1~2か月間隔で補強接種を行う事が推奨されています。JRAでは不活化ワクチンよりも強い免疫力の付与を期待するべく、現在新たに生ワクチンの開発を行っています。

消毒:パコマやクリアキルといった逆性石鹸、クレンテやアンテックビルコンSといった塩素系消毒薬が有効です。野外であれば消石灰も有効です。

ストレス軽減:繁殖馬の多くにウイルスが潜伏しており、ストレスがかかると再活性化し、発症する恐れがあります。そのため、妊娠後期には群の入れ替えや放牧地の移動などストレスを与えることは避けましょう。

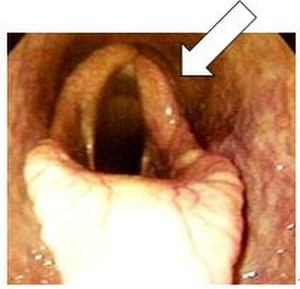

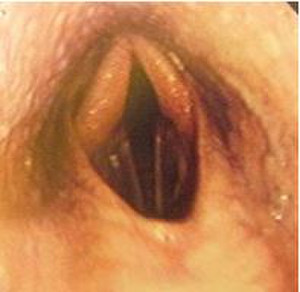

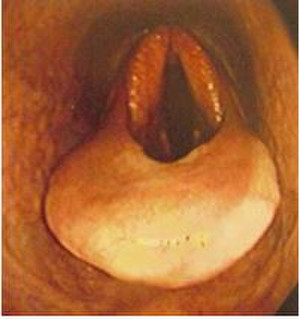

神経疾患

馬鼻肺炎の症状として発熱と流産がよく知られていますが、その他に神経疾患が認められる場合があります。近年、欧米では神経病原性の強いウイルス株による馬鼻肺炎の流行が増加傾向で、大きな問題となっています。この株の流行では、比較的多くの罹患馬が起立不能といった重度の神経症状を示し、致死率が高くなることが報告されています。すでに、道内においてもこの株の発生例が報告されており、十分な警戒が必要と考えられます。

まとめ

BSE、口蹄疫、鳥インフルエンザなど、畜産における伝染病の怖さは皆さん十分にご存知かと思います。馬鼻肺炎ウイルスはこれらに比べると病原性あるいは感染力が低いウイルスですが、体内に潜伏する性質を持つため、現時点では撲滅することはほぼ不可能と考えられています。この対策としてはストレスを与えない管理やワクチン接種、また普段のこまめな消毒などが大切です。伝染病の予防は自分の牧場のためだけでなく、周辺の牧場を含めた生産地全体の問題と捉え、牧場、獣医師が一致団結して予防するという防疫意識を持っていただけたらと思います。

(日高育成牧場 生産育成研究室 村瀬 晴崇)